Es indudable que el filósofo Auguste Comte (1798-1857) sintió un gran respeto por la ciencia, y dedicó, además, mucho tiempo y esfuerzo a meditar sobre ella, lo que no evitó que hiciera uno de los ridículos más elegantes, por así decir, de toda la historia de la ciencia y la cultura.

Comte es hoy considerado como el padre de la filosofía positiva, a la que dedicó una obra en seis volúmenes titulada Curso de filosofía positiva publicada entre 1830 y 1842. Pero a pesar de todo ese respeto por la ciencia, de todo esa reflexión sobre su desarrollo, Comte no la llegó a entender cabalmente, y cometió uno de los errores habituales que se cometen con ella: dar por hecho que uno está siendo testigo de una especie de fin de la ciencia, que uno está asistiendo al momento en que la ciencia ha llegado a un cierto grado de agotamiento a partir del cual poco más le queda por descubrir. Todo lo cual llevó a Comte, como decíamos antes, a hacer uno de los ridículos más elegantes de la historia de la cultura. En uno de los tomos de su Curso de filosofía positiva, Comte aseguró: «Aunque cabe concebir la posibilidad de determinar las formas, tamaños y movimientos de las estrellas, jamás lograremos estudiar por ningún medio su composición química o su estructura mineralógica». Casi antes de que Comte pretendiera poner esas puertas al campo de la ciencia, ya había cerrajeros que se disponían a reventarlas, usando, para mayor mortificación de Comte, una ganzúa que atendía al fantasmagórico nombre de «espectro».

Comte es hoy considerado como el padre de la filosofía positiva, a la que dedicó una obra en seis volúmenes titulada Curso de filosofía positiva publicada entre 1830 y 1842. Pero a pesar de todo ese respeto por la ciencia, de todo esa reflexión sobre su desarrollo, Comte no la llegó a entender cabalmente, y cometió uno de los errores habituales que se cometen con ella: dar por hecho que uno está siendo testigo de una especie de fin de la ciencia, que uno está asistiendo al momento en que la ciencia ha llegado a un cierto grado de agotamiento a partir del cual poco más le queda por descubrir. Todo lo cual llevó a Comte, como decíamos antes, a hacer uno de los ridículos más elegantes de la historia de la cultura. En uno de los tomos de su Curso de filosofía positiva, Comte aseguró: «Aunque cabe concebir la posibilidad de determinar las formas, tamaños y movimientos de las estrellas, jamás lograremos estudiar por ningún medio su composición química o su estructura mineralógica». Casi antes de que Comte pretendiera poner esas puertas al campo de la ciencia, ya había cerrajeros que se disponían a reventarlas, usando, para mayor mortificación de Comte, una ganzúa que atendía al fantasmagórico nombre de «espectro».

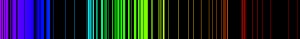

Lo del nombre de «espectro» fue cosa de Newton. Uno de sus grandes éxitos en óptica fue el descubrimiento de que la luz blanca era en realidad el batiburrillo formado por los colores del arco iris. Al publicar su primer artículo científico en 1671 sobre la naturaleza de la luz y los colores, Newton llamó «espectro» a esa dispersión de la luz blanca en los diversos colores del arco iris, término que volvió a utilizar cuando publicó su Óptica en 1704. Pero tuvo que pasar casi otro siglo más antes de que alguien observase que había más cosas en el espectro de un rayo de luz blanca. Ese alguien fue William Wollaston, compatriota de Newton, quien apreció que entre el colorido espectro de la luz blanca se podían distinguir también un cierto número de misteriosas líneas negras de distinto grosor; informó del asunto a la Royal Society pero tampoco le dio mucha importancia más.

Quien sí lo hizo fue Joseph von Fraunhofer (1787-1826), un industrial bávaro del vidrio. Con quince años, a Fraunhofer se le vino encima la fábrica de vidrio donde trabajaba, con tan buena fortuna que Maximiliano, el entonces príncipe elector de Baviera, participara en las tareas de rescate, tomando después al muchacho herido como protegido. Los descubrimientos de Newton sobre la dispersión en colores de la luz blanca por una lente tenían una consecuencia amenazadora para los telescopios de refracción: al usar lentes para concentrar la luz, la refracción de la luz blanca en ellas producía una aberración cromática que se traducía en pérdida de nitidez de las imágenes. Por esta razón, Newton se decidió por construir y aconsejar telescopios de reflexión para la observación de los cielos. La aberración cromática no era inevitable, pero, como se acabó descubriendo, requería para su corrección de un cuidadoso proceso de fabricación de las lentes; algo importante no sólo para la astronomía sino también para los ejércitos que usaban cada vez más material óptico en labores de cartografía y vigilancia. En el cambio del siglo XVIII al XIX, los ingleses llevaban ventaja en tal asunto, cosa que evidentemente preocupaba a Napoleón. Maximiliano, el benefactor de Fraunhofer, era buen aliado de los franceses, no en vano Napoleón elevó el rango de Baviera de electorado a reino en 1806. Maximiliano se propuso ayudarle en el asunto de la fabricación de lentes, y en eso precisamente destacaría su protegido que, a pesar de su corta vida, acabó convirtiéndose en un excelente industrial del vidrio, y sus lentes en unas de las mejores y más demandadas de la época.

En su estudio de las lentes, Fraunhofer pronto encontró las líneas espectrales descubiertas por Wollaston pero, pensando que su conocimiento le podría servir para mejorar los cristales, decidió investigarlas. Para ello construyó en 1814 el primer espectrómetro, un aparato especialmente diseñado para separar los colores espectrales y mostrar las líneas negras insertas entre ellos. Este aparato fue para la espectrografía de la misma importancia que el telescopio de Galileo para la astronomía. Fraunhofer descubrió que había muchísimas más líneas espectrales en la luz solar que las siete descubiertas por Wollaston, y también que en otro tipo de luz –la producida por lámparas de combustión de sodio, por ejemplo– además de las líneas negras aparecían en el espectro otras muy brillantes.

Fraunhofer murió convencido de que las líneas espectrales, tanto las negras como las brillantes, eran una propiedad intrínseca de la luz, pero no supo dar el paso definitivo que convertiría el espectro en una herramienta de primer nivel tanto de la química como de la astronomía.

Quedó tal honor para sus compatriotas el químico Robert Bunsen (1811-1899) –que prestó su apellido para nombrar al imprescindible mechero para las prácticas químicas de su invención– y el físico Gustav Kirchhoff (1824-1887). Hacia 1860 habían descubierto que las líneas espectrales son, en realidad, una propiedad característica del elemento químico que produce la luz, una especie de huella dactilar que permite reconocerlo allá donde llegue la luz que ese elemento emita –cuando se quema, por ejemplo–. De entrada, esto les permitió identificar dos nuevos elementos químicos, el cesio y el rubidio; precisamente sus nombres derivan de las líneas espectrales que permitieron a Bunsen y Kirchhoff descubrirlos: las brillantes líneas azules características del primero sugirieron usar la palabra latina para azul celeste, caesius, mientras que las líneas rojas del segundo sugirieron usar rubidus, la palabra latina para dorado rojizo. Al cesio y el rubidio siguieron unos cuantos elementos nuevos más descubiertos por varios químicos en los años siguientes usando técnicas espectrales.

Pero Kirchhoff hizo más, primero interpretó adecuadamente la diferencia entre las líneas espectrales brillantes y las oscuras. Para entender esto hay que recordar que la luz es una onda electromagnética y que cada color corresponde con una determinada longitud de onda –la distancia entre dos crestas consecutivas de la onda–. Precisamente las líneas del espectro de un haz de luz están relacionadas con las longitudes de onda de los diferentes rayos que lo conforman, lo que es tanto como decir con los distintos colores que se mezclan en ese haz de luz. De esta forma, según explicó Kirchhoff, las líneas brillantes de un espectro forman lo que hoy se llama espectro de emisión, y tienen que ver con los colores de la luz emitida por un determinado elemento químico, mientras que las líneas oscuras forman el espectro de absorción, que corresponde con los colores que ese determinado elemento absorbe cuando lo atraviesa la luz. Kirchhoff también estableció que un elemento absorbe precisamente los mismos colores que emite, esto es, su espectro de absorción es como una copia en negativo del de emisión.

Con todo esto, Kirchhoff se atrevió a hacer algo que a su colega Bunsen, una generación más viejo, le daba cierto apuro –«No vaya la gente a pensar que estamos locos», según él mismo confesó–: decidió estudiar qué decían los espectros de la luz proveniente del Sol y otras estrellas sobre la composición química de esos astros. Como casi todo en ciencia, esto es mucho más fácil de decir que de hacer, y en cualquier caso es una cuestión sumamente delicada y en la que intervienen muchos factores. Pensemos en la luz que viene del Sol. En ella interviene, por un lado, lo que se llama el espectro continuo producido por el núcleo solar sometido a gran presión y temperaturas altísimas –el espectro continuo es la gama de colores puesta de manifiesto por Newton usando prismas, por decirlo de forma breve aunque algo imprecisa–, a lo que se une el espectro de emisión que produce la atmósfera solar gaseosa e incandescente, aunque más fría que el núcleo –las líneas brillantes que encontró Fraunhofer intercaladas entre los colores–; por otro lado, al pasar esa luz por la atmósfera, los elementos de esta absorben parte de los colores, produciendo un espectro de absorción –las líneas negras que descubrió Wollaston–. Ahora bien, esa absorción es un negativo del espectro de emisión de los elementos de la atmósfera, y este es conocido porque conocemos los elementos que hay en la atmósfera terrestre. Analizando cuidadosamente todos esos ingredientes presentes en el espectro de la luz proveniente del Sol, se acabó por descubrir, en los primeros años de la década de 1860, que en este había hidrógeno, así como hierro, sodio, calcio, magnesio, y otros elementos presentes en la Tierra –aunque la proporción en que esos elementos se dan no se conoció hasta seis décadas después–. A similares conclusiones se llegó estudiando los espectros provenientes de las estrellas Aldebarán y Betelgeuse. Pero se descubrió algo más. Concretamente en un análisis espectral realizado por el astrónomo francés Pierre Janssen (1824-1907) con ocasión del eclipse de Sol del 8 de agosto de 1868, este descubrió ciertas líneas espectrales que no coincidían con ningún elemento hasta entonces conocido. Dedujo que corresponderían a un elemento disponible en el Sol pero no en la Tierra al que llamó «helio». Casi treinta años después, mediante el análisis espectral de una mena de uranio se descubrió que también había helio en la Tierra.

La espectroscopia se fue afinando, especialmente con la introducción de procedimientos fotográficos –que permitían estudiar la luz de una zona concreta del espectro– y otros avances técnicos como el espectroheliógrafo. Eso permitió que a finales del siglo XIX se hubieran descubierto más de catorce mil líneas espectrales en la luz solar, con la posibilidad de analizar cada una de ellas específicamente. Toda esa información ayudó a desvelar algunos de los recovecos más íntimos de la personalidad de ese gran y clásico personaje del relato cósmico que es el Sol.

Así pues, fueron menos de tres décadas las que tardó la ciencia en poner en evidencia la profecía de Comte sobre nuestra eterna ignorancia de la composición química de las estrellas. Medio siglo después, un nueva teoría física que atendía al nombre de mecánica cuántica, explicaría el porqué cada elemento químico tiene un espectro diferente, pero esa es otra historia que nos está contando Renato.

¿Y Hilbert?, se preguntará más de un lector. Del ridículo de Hilbert, que es el de Compte visto al otro lado del espejo, hablaré en la segunda parte de esta entrada.

Referencias

A.J. Durán, El universo sobre nosotros, Crítica, Barcelona, 2015.

Dejar una contestacion