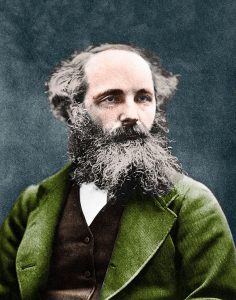

Para 1861, el científico escocés James Clerk Maxwell (1831-1879) había encontrado las célebres ecuaciones para el electromagnetismo que hoy llevan su nombre.

Son un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que modelizan los campos eléctrico y magnético. Cada uno de estos dos campos de fuerzas asocia un vector tridimensional a cada punto del espacio, y varía con el tiempo. Las ecuaciones de Maxwell establecen cómo varían las coordenadas de los vectores que definen los campos conforme nos movemos en el espacio, y cómo varían cuando varía el tiempo. Las ecuaciones ligan además los dos campos, de manera que la existencia y los valores de uno determinan por completo la existencia y los valores del otro.

Maxwell pensaba que sus ecuaciones eran un fiel modelo matemático para el electromagnetismo; tenía razón, y sus ecuaciones son hoy consideradas la piedra angular del electromagnetismo clásico, aunque han tenido que ser modificadas para dar cabida a los efectos cuánticos del mundo atómico.

Maxwell, pues, creía que los fenómenos electromagnéticos podían explicarse, ya fuera con alguna de sus ecuaciones, ya fuera con algunas otras más que se podían obtener manipulándolas. Ahora bien, si el modelo matemático es correcto, su estudio permite por lo general descubrir nuevos aspectos de los fenómenos naturales que representa. Dicho en otras palabras, la investigación sobre el modelo matemático permite predecir determinados aspectos y comportamientos de la realidad a la que sirve de modelo. Esa es, además, la manera de comprobar cuán bueno es el modelo para representar la realidad: con cada predicción que se logra observar después en la realidad, aumenta la confianza en el modelo, mientras que si sus predicciones no se observan, o se observa algo contrario a lo predicho, el modelo acaba siendo rechazado.

Cuando Maxwell descubrió sus ecuaciones extrajo de ellas una espectacular predicción. Manipulando adecuadamente las ecuaciones, dedujo que el campo magnético y el eléctrico eran perpendiculares y que ambos verificaban lo que se conoce como ecuación de ondas. Dicho de otra forma, en cualquier instante los vectores correspondientes a los campos en un punto son perpendiculares, y cada vector fluctúa cuando varía el tiempo como si fuera la amplitud de una onda que se propaga con velocidad finita en dirección perpendicular a la de ambos campos. Esta interpretación permitía considerar los campos eléctrico y magnético como si fueran ondas, que, obviamente, fueron bautizadas como ondas electromagnéticas.

Este transcendental descubrimiento –la naturaleza ondulatoria de los campos electromagnéticos– lo hizo Maxwell en el verano de 1861 estando en su finca escocesa de Glenair. Pero no sólo fue eso lo que descubrió. Uno de los elementos que aparece explícitamente en la ecuación de ondas es la velocidad a la que la onda se desplaza. En el caso de las ondas electromagnéticas, Maxwell logró, tras bastante esfuerzo y finura de pensamiento, escribir esa velocidad en términos de constantes conocidas del electromagnetismo: para un campo electromagnético, la velocidad de desplazamiento de las ondas es igual al cociente entre las unidades electrostática y electromagnética. Pero resultó que Maxwell no tenía en Glenair libros para consultar el valor de esas unidades, y el cálculo de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas tuvo que esperar hasta que en octubre regresó a Londres, donde ocupaba una cátedra en el King’s College. Allí le esperaba una enorme sorpresa.

Los datos que necesitaba para su cálculo habían sido determinados años antes por Wilhelm Weber y su colega Rudolf Kohlrausch. Aplicados a los cálculos de Maxwell, lo que decían era que las ondas electromagnéticas viajan siempre a una velocidad sospechosamente parecida a la de la luz. Era un descubrimiento sin duda sorprendente, y convirtió a Maxwell en el más feliz de los humanos; en palabras de Einstein –escritas con ocasión del centenario de su nacimiento–: «¡Los sentimientos que debió experimentar al comprobar que las ecuaciones que él había formulado indicaban que los campos electromagnéticos se expandían en forma de ondas polarizadas y a la velocidad de la luz! A muy pocos hombres en el mundo les ha sido concedida una experiencia de esa índole». Maxwell en seguida compartió esa experiencia con su amigo y colega William Thomson –después Lord Kelvin–, a quien escribió en diciembre de 1861: «La velocidad de ondulaciones transversales de un campo electromagnético es igual a 310.737 quilómetros por segundo, muy próximo a la velocidad de la luz. Desarrollé las ecuaciones en el campo, antes de tener sospecha alguna de la proximidad entre los dos valores de la velocidad de propagación de efectos magnéticos y el de la luz, de forma que creo que tengo motivo para creer que los medios magnético y luminífero son idénticos». Pero había algo más. Esa velocidad con que se mueven las ondas electromagnéticas es ¿relativa a qué? Tal y como Maxwell la había deducido esa velocidad no parecía estar afectada por el estado de movimiento de la fuente, como si fuera una constante asociada a las ecuaciones de Maxwell. Casi medio siglo después, esto acabaría llamando la atención del joven Einstein, y le sugirió una idea que daría origen a su teoría de la relatividad especial.

Estas fueron las transcendentes conclusiones que las matemáticas permitieron hacer a Maxwell tras encontrar las ecuaciones para la electricidad y el magnetismo: los campos son ondas y parecen de la misma naturaleza que las de la luz. Todo parecía apuntar que no sólo la electricidad y el magnetismo eran fenómenos gemelos, sino que la luz –la óptica– venía a unirse a la familia.

El problema es que, hasta entonces, nadie había observado ondas relacionadas con la electricidad y el magnetismo. ¿No sería esto, acaso, una de las típicas confusiones que algunos físicos experimentales achacaban al uso ciego de las matemáticas en ciencia? La respuesta es que no, pero la contaré en la próxima entrada.

Bibliografía

Antonio J. Durán, El universo sobre nosotros, Crítica, 2015.

Dejar una contestacion