La iluminación eléctrica de las ciudades tiene poco más de un siglo e innegables ventajas. Pero también tiene un gran inconveniente; nos ha hurtado el disfrute cotidiano de uno de los más grandiosos paisajes que nos ofrece la Tierra: la visión del cielo nocturno sin polución lumínica. Es difícil disfrutar de tamaño espectáculo hoy en día, como no sea desplazándose a algún paraje remoto alejado de urbes y pueblos. Pocas cosas hay a la vez tan apacibles y sugerentes como tumbarse en tales sitios y saborear, primero, la caída de la tarde, tan serena conforme el piar y bullir de los pájaros se atempera hasta apagarse y dar paso al silencioso volar de los murciélagos; y, después, asistir a la extinción de la claridad del cielo y observar la lenta pero implacable aparición de las estrellas, dispersas de inicio en un lienzo azul, y finalmente rutilantes e incontables en la oscuridad de la noche. Es fácil entonces hacernos una idea del cóctel de emociones que debieron sentir nuestros primeros ancestros ante algo tan magnífico y apabullante. No es de extrañar que ante tal visión se les avivara la vena poética, sintieran el deseo de trascender, o la necesidad de inventar dioses, ya fueran terribles o protectores.

La mirada científica sobre el cielo fue posterior y seguramente estuvo inicialmente avivada por la curiosidad al descubrir determinados patrones en el comportamiento de los astros; ese interés se incrementó cuando hace más o menos 10.000 años nos hicimos agricultores y hubo que anticipar los periodos de siembra y siega con un mejor conocimiento del ciclo solar.

Mucho ha llovido desde entonces, pero todavía persiste una cierta disputa entre esas dos formas de mirar el cielo: la poética y la científica.

Una buena muestra de ello es el poema de Walt Whitman (1819-1892):

Cuando escuché al docto astrónomo,

cuando las pruebas y guarismos en columnas me fueron presentados,

cuando me mostraron las tablas y diagramas para medir, sumar y dividir,

cuando sentado escuché al astrónomo discurrir con gran aplauso de la sala,

qué pronto me sentí inexplicablemente hastiado,

hasta que me escabullí y me fui a caminar solo,

en el húmedo y místico aire nocturno, mirando de rato en rato,

en silencio perfecto a las estrellas.

Muy posiblemente el hastío del poeta fue ocasionado por un astrónomo docto pero con poca habilidad para comunicar la inmensidad de la aventura científica; aunque tampoco descartemos un cierto prejuicio miope que no es raro que aqueje a gente que se autotitula de letras para apreciar aquello que se expresa con guarismos y requiere de aparato matemático. Ya sea por una razón o por otra, bastantes décadas después el gran físico Richard Feynman contestó a Whitman. Lo hizo en sus célebres Lecciones de física donde escribió (al principio del volumen 1) que uno de los más impresionantes descubrimientos de la astronomía es el que asegura que las estrellas están hechas de los mismos átomos que la tierra; Feynman abrió entonces una nota a pie de página en la que afirmó:

«Los poetas dicen que la ciencia hurta la belleza de las estrellas –meros pegotes de átomos de gas-. Nada es «mero». Yo también puedo ver las estrellas en una noche en el desierto, y sentirlas. Pero, ¿veo menos o más? La inmensidad de los cielos despliega mi imaginación, y en este carrusel mi ojo puede captar la luz de un millón de años de antigüedad. Un patrón enorme del que formo parte; tal vez el material del que estoy hecho fue eyectado desde alguna estrella olvidada. O verlas con el gran telescopio de Monte Palomar, imaginándolas expandiéndose todas desde un foco común, cuando quizás todas estaban juntas. ¿Cuál es el patrón, o el significado, o el porqué? No hace ningún daño al misterio saber un poco sobre él. Porque la verdad es mucho más maravillosa de lo que imaginaron los artistas del pasado. ¿Por qué los poetas del presente no hablan de ella? ¿Qué hombres son los poetas que pueden hablar de Júpiter si fuera como un humano, pero deben callar si es una inmensa esfera giratoria de metano y amoníaco?».

Unos años después, en una carta a la esposa de Robert Weiner, fechada en octubre de 1967, volvía sobre el asunto: «El propósito de mis observaciones sobre los poetas no pretendía ser una queja de que los poetas modernos no muestran interés por la física moderna, sino que no demuestran apreciación emocional para aquellos aspectos de la naturaleza que han sido revelados en los últimos cuatrocientos años»; y también: «Los poetas comprenden los motivos obvios por los que adquirir conocimiento y sus consecuencias, y escriben sobre ellos. Pero las emociones de asombro, maravilla, deleite y amor que se evocan al descubrir las maneras de la naturaleza a la vez en el mundo animado e inanimado (porque son una sola cosa) rara vez se expresan en la poesía moderna, en la que el aspecto que se aprecia de la naturaleza es uno que ya podía ser conocido por los hombres del Renacimiento».

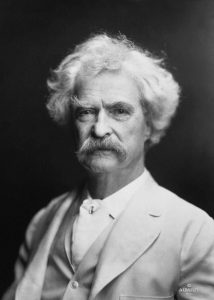

Esa sana curiosidad por saber qué hay más allá del brillo hipnótico y algo trivial de las estrellas, que alimenta la ciencia, la supo sugerir Mark Twain –contemporáneo de Whitman aunque quizá con algo más de sensibilidad por los aspectos emocionales de la ciencia- en su novela Las aventuras de Huckleberry Finn. En un delicioso pasaje, donde evoca la vida de Finn y el esclavo prófugo Jim, navegando en una balsa por el Misisipi escribió: «A veces teníamos el río entero para nosotros solos durante ratos larguísimos. A lo lejos se veían las riberas y las islas, al otro lado del agua, y a veces una chispa que era una vela en la ventana de una cabaña, y a veces en medio del agua se veía una chispa o dos: ya se sabe, una balsa o una chalana, y se podía oír un violín o una canción que llegaba de una de aquellas embarcaciones. Es maravilloso vivir en una balsa». Finn y Jim, aprendices de brujo, se dejan llevar entonces por el mismo impulso que llevó a los pitagóricos a imaginar un cosmos ordenado donde hasta entonces solo se había visto caos: «Arriba teníamos el cielo, todo manchado de estrellas, y nos echábamos de espaldas, las mirábamos y discutíamos si alguien las había hecho o habían salido porque sí. Jim siempre decía que las habían hecho, pero yo sostenía que habían salido; me parecía que llevaría demasiado tiempo hacer tantas. Jim dijo que la luna podría haberlas puesto; bueno, aquello parecía bastante razonable, así que no dije nada en contra, porque he visto ranas poner casi tantos huevos, así que desde luego era posible. También mirábamos las estrellas que caían y veíamos la estela que dejaban. Jim decía que era porque se habían portado mal y las habían echado del nido».

Esa sana curiosidad por saber qué hay más allá del brillo hipnótico y algo trivial de las estrellas, que alimenta la ciencia, la supo sugerir Mark Twain –contemporáneo de Whitman aunque quizá con algo más de sensibilidad por los aspectos emocionales de la ciencia- en su novela Las aventuras de Huckleberry Finn. En un delicioso pasaje, donde evoca la vida de Finn y el esclavo prófugo Jim, navegando en una balsa por el Misisipi escribió: «A veces teníamos el río entero para nosotros solos durante ratos larguísimos. A lo lejos se veían las riberas y las islas, al otro lado del agua, y a veces una chispa que era una vela en la ventana de una cabaña, y a veces en medio del agua se veía una chispa o dos: ya se sabe, una balsa o una chalana, y se podía oír un violín o una canción que llegaba de una de aquellas embarcaciones. Es maravilloso vivir en una balsa». Finn y Jim, aprendices de brujo, se dejan llevar entonces por el mismo impulso que llevó a los pitagóricos a imaginar un cosmos ordenado donde hasta entonces solo se había visto caos: «Arriba teníamos el cielo, todo manchado de estrellas, y nos echábamos de espaldas, las mirábamos y discutíamos si alguien las había hecho o habían salido porque sí. Jim siempre decía que las habían hecho, pero yo sostenía que habían salido; me parecía que llevaría demasiado tiempo hacer tantas. Jim dijo que la luna podría haberlas puesto; bueno, aquello parecía bastante razonable, así que no dije nada en contra, porque he visto ranas poner casi tantos huevos, así que desde luego era posible. También mirábamos las estrellas que caían y veíamos la estela que dejaban. Jim decía que era porque se habían portado mal y las habían echado del nido».

Dejar una contestacion