Las matemáticas, tal y como hoy las entendemos, son un invento de la Grecia clásica. Los griegos establecieron, de facto, un trío de actos para describir la esencia del hacer matemático: descubrir, demostrar y, también, explicar el mundo.

«Demostrar»: esa palabra marca la diferencia fundamental entre las aportaciones iniciales de los primeros matemáticos griegos y lo que llevaban haciendo muchos siglos antes en Mesopotamia o Egipto. Tomemos tres de los primeros resultados atribuidos a Tales o Pitágoras:

- Todo triángulo inscrito en una semicircunferencia tiene recto el ángulo opuesto al diámetro.

- Los ángulos de todo triángulo suman dos ángulos rectos.

- En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos –el llamado teorema de Pitágoras–.

Hay suficientes ejemplos de la relación entre los lados de un triángulo rectángulo –el tercero de los resultados anteriores– en tablillas babilónicas escritas más de mil años antes de que naciera Pitágoras, como para dar por hecho que los babilonios conocían ese resultado. Y, probablemente, también conocían muchos casos de los otros dos resultados. Lo que establece la diferencia entre las matemáticas que empezaron a hacer los griegos y las anteriores está marcado por el término «todo triángulo» que se repite en los tres enunciados: lo que se afirma es que esas propiedades no sólo se dan en unos cuantos ejemplos sino en todas las situaciones descritas por las hipótesis.

El tipo de afirmaciones que empezaron a poblar la matemática griega inicial tiene una ambición, una grandeza, que no se encuentra en ningún otro sitio con anterioridad. Pero para que esa grandeza no se torne en pedantería, vanidad o jactancia, es necesario responder de entrada a una inevitable pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que esas afirmaciones son ciertas en «todos» los casos? Los griegos propusieron entonces que cada afirmación ambiciosa que estableciera un resultado válido para «todos» los objetos de una misma clase debía ir acompañada de una demostración. ¿Y qué es una demostración? Pues una cadena de razonamientos, cada uno de los cuales se deduce lógicamente de los anteriores, que parte de uno o varios hechos evidentes, y cuyo último eslabón es la afirmación en cuestión que se quiere demostrar. Como se ve, una demostración es algo cualitativamente muy diferente a la comprobación de unos cuantos casos. La demostración fue un invento de los primeros matemáticos griegos, y con ella nacen las matemáticas en el sentido en que las entendemos hoy.

No por casualidad, matemáticas y filosofía nacieron juntas en Grecia. La demostración da respuesta a un gusto por lo universal, confía en la fuerza de la razón e implica una necesaria actitud crítica que sólo da por supuesto lo muy evidente. Esas características se daban también en la actitud que originó la filosofía en Grecia justo en la misma época; de hecho, según Ferrater Mora, entre lo que caracteriza a la filosofía, desde sus primeros pasos en Grecia, se distingue su manifiesto interés por lo universal, el que subraye la superioridad de la razón, que es decididamente crítica, y que no da nada por supuesto –por más que en la filosofía caben características contrarias a estas, como señaló también Ferrater Mora–.

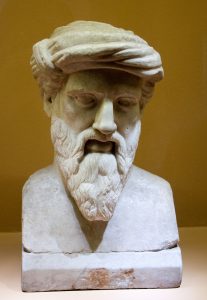

No sólo comparten filosofía y matemáticas esa serie de propósitos comunes, sino que los primeros filósofos fueron, a la vez, los primeros matemáticos: Tales y Pitágoras. Ambos son figuras medio míticas –más el segundo que el primero–, perdidas en la bruma de los tiempos, y forjadas a golpe de leyenda más que de historia.

Naturalmente, para demostrar un resultado hay primero que descubrirlo. Babilonios, chinos o egipcios habían descubierto secretos matemáticos muchos milenios antes que los griegos –el mismísimo teorema de Pitágoras, como ya se dijo antes–. Sin embargo, en esto del descubrir los griegos también marcaron distancias siderales con cualquier otra civilización que se la compare, en lo cuantitativo y en lo cualitativo, además. Por un lado, el volumen de su producción matemática no admite comparación; por otro, muchos de sus resultados poseen una profundidad matemática nunca antes vista, su descubrimiento requirió superar dificultades nunca antes superadas e insólitas dosis de imaginación hasta entonces desconocidas, y su demostración requirió el desarrollo de técnicas sofisticadísimas jamás antes consideradas.

En su origen, la matemática griega aspiró a explicar el mundo –ese afán estaba en los genes de los pitagóricos y su esfuerzo por reducirlo todo a número–, y en este sentido los griegos fueron creadores del pensamiento científico en cuanto meditación racional sobre la naturaleza, aunque su sentido de lo científico difiera del nuestro –por mucho en algunas disciplinas, como la física, y por muy poco en otras, como las matemáticas–.

El mismísimo y fundamental concepto de cosmos, universo ordenado, armonioso pero, sobre todo, entendible, fue invento de los primeros filósofos y matemáticos griegos. Los griegos no inventaron la astronomía. Babilonios y egipcios, por citar sólo dos ejemplos, ya eran entendidos en astronomía. Medían, por ejemplo, la altura de algunas constelaciones de estrellas, y se servían de su posición para determinar la época del año en que se encontraban, para tareas agrícolas o para orientarse, sobre todo en la mar. Pero, si hacemos caso de las fuentes históricas conservadas, a ningún babilonio ni a ningún egipcio se le ocurrió pensar que el movimiento de las constelaciones y los planetas en el cielo tenía que estar regido por unas leyes numéricas o geométricas. Todo lo cual establecía para las matemáticas un papel fundamental para explicar y comprender el mundo.

Fueron los griegos los primeros en postular la inteligibilidad y compresión del cosmos, atribuyéndole un comportamiento regido por leyes cognoscibles y expresables en términos matemáticos. Ese fue el paso fundamental que dieron Pitágoras y otros filósofos: creyeron que detrás de los movimientos aparentemente complejos de los astros en el cielo había leyes que nosotros podíamos conocer. Y todavía más: leyes simples, elegantes, armoniosas, expresables con números y figuras geométricas. Llevamos más de dos mil quinientos años conviviendo con esa idea genial de la existencia de leyes que rigen el comportamiento de la naturaleza y todavía deberíamos ser capaces de maravillarnos con ella. De hecho, los mejores científicos de la historia no han dejado de maravillarse, y, para muestra, baste recordar una de las citas más célebres de Albert Einstein: «El mayor misterio del mundo es que resulta comprensible».

Referencias

A.J. Durán, Crónicas matemáticas, Crítica, Barcelona, 2018.

Dejar una contestacion